第12話「悪夢の顕現」は、『ユア・フォルマ』という作品が掲げてきた「感情と記憶の共有」という主題を、最も深くえぐる回となった。

エチカが残したメッセージをもとに、ハロルドとビガはついに過去の被害者たちに共通する“ある法則”を突き止める。

そこに現れるのは、記憶の座標と呼ぶべき新たな視点だ。

犯人の居場所を割り出し、誘拐されたエチカの元へと急ぐ二人。

一方で、囚われたエチカは犯人との密室の対話に臨み、自らの知性で相手の“心の奥”を探り続ける。

ユア・フォルマという技術が孕むリスク。

記憶を共有するという行為の重み。

本話は、ただ事件の解決に向かうサスペンスでは終わらず、登場人物それぞれの“感情”と“過去”に踏み込む構造を取っている。

このレビューでは、第12話における物語の進行と心理描写、そしてユア・フォルマの本質に迫る問答の意義を明らかにしていく。

被害者の共通点が導いた“真相”と“居場所”

エチカのメッセージが照らした“記憶の座標”

ハロルドとビガが突き止めたのは、過去の被害者が単なる偶然ではなく、ある特定の“記憶領域”に関係する人々だったという事実だった。

それは地理的な接点や職業的な関係ではなく、ユア・フォルマによって記録された“感情の引き金”が似通っていた、という観点だった。

この斬新なアプローチが、従来の捜査手法では見落としていた犯人の意図を可視化する。

犯人は被害者を無作為に選んでいたのではなく、自身の記憶に触れ得る“鏡”を次々に壊していたのだ。

ハロルドとビガの行動解析と“脳のプロファイリング”

ハロルドとビガの協働によって明らかになる脳のプロファイリングは、ユア・フォルマの使い方としても極めて高度なものであった。

脳波の同期状態、共通する記憶反応、トラウマ起因の感情パターン。

これらをマッピングすることで、“犯人がどんな記憶を回避し、どこに潜むか”を推測する段階に至る。

これは情報科学と心理学をまたぐ極めて精密なプロセスであり、ビガが捜査官としてだけでなく、元被験者としての洞察をフルに活用する場面でもある。

緊迫するタイムリミットと“感情の焦燥”

しかし、捜査が正解に近づくほど、時間は容赦なく過ぎていく。

エチカが残した座標に近づく中で、GPSの遮断というハプニングが生じる。

この場面で試されるのは、論理ではなく“相棒としての感情の絆”だった。

ハロルドは普段以上に言葉少なに行動で示し、ビガは焦りを隠さず叫ぶ。

この対比が緊張感を極限まで高め、視聴者に“今そこにいる”ような臨場感をもたらす。

そして、到着の直前に見える小さな“違和感”が、最終的な場所の特定を決定づける描写に繋がる。

エチカの知性と“囚われの対話”が照らすもの

囚われた空間で交わされる“歪んだ共感”

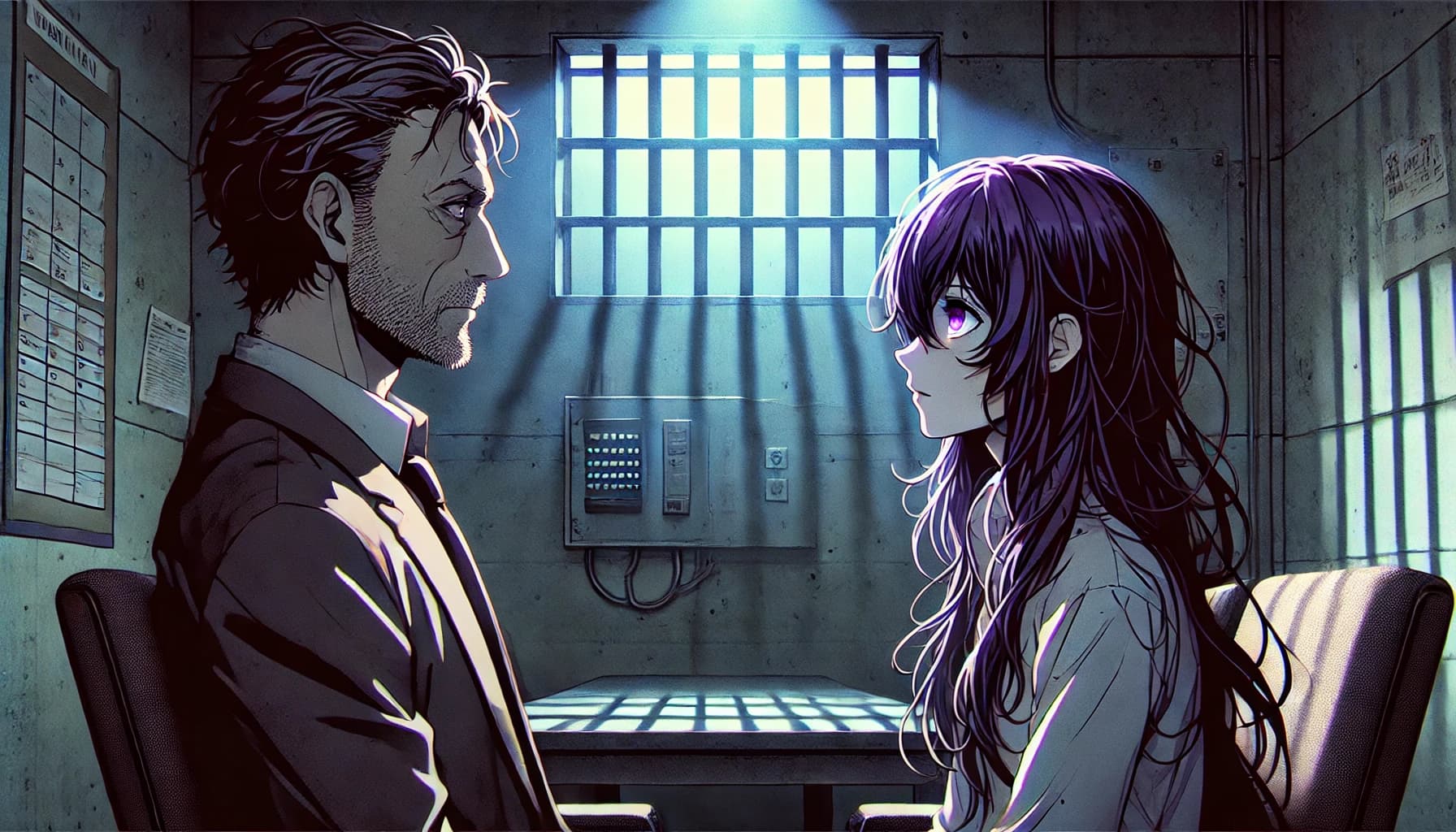

拘束されたエチカは、犯人と一対一の空間に置かれる。

そこで交わされるのは、暴力や脅迫ではなく、記憶と感情を介した“思想の対話”だった。

犯人は自らの記憶に触れた他者を排除することで、“自分”という存在を保っていた。

この極端な自己防衛は、記憶の共有という行為が持つ“侵食性”を逆説的に物語っている。

一方でエチカは、相手の言葉を拒絶せず、むしろその中から共感できる部分を探り出す姿勢を見せる。

それが彼女の“電索官”としての本質でもある。

ユア・フォルマ技術の“危うさ”を語るエチカ

犯人とのやり取りの中で、エチカはユア・フォルマがもつ構造的なリスクを改めて口にする。

「記憶を再生する」という行為は、必ずしも“過去を知る”ことと同義ではない。

それは、再構成された映像にすぎず、感情というフィルターを通るたびに歪む可能性がある。

だからこそ、記録と感情の“差”に人は混乱し、暴走する──犯人の行動は、その極限に位置していた。

この対話を通じて、エチカはユア・フォルマという技術に潜む「感情同期の盲点」を暴き出す。

エチカの覚悟と“電索官”としての決断

最も印象的だったのは、エチカが自らの記憶を“囮”にする決断を下す場面だ。

彼女はユア・フォルマのダイブに頼らず、自分の言葉と過去の記憶を犯人に語る。

そこには一切の嘘も誇張もない、“真実を共有する”という覚悟が宿っていた。

それによって犯人は動揺し、記憶と感情のバランスを崩す。

この瞬間、エチカは交渉者でもなく、被害者でもなく、“人間”として犯人と向き合った。

電索官としてではなく、一人の個として選んだ言葉の強度が、心を突き動かす。

ハロルド&ビガの救出劇と“相棒”としての深化

到着までのタイムサスペンスと観察の緊張

ハロルドとビガが推理を重ねて犯人の居場所を割り出してから、現場に到達するまでの時間はわずかだった。

しかしその短い間に、緊張感は極限まで高まっていく。

周囲の音、GPSの沈黙、そしてビガの呼吸。

視聴者の五感を巻き込むような演出が、場面に“今すぐ”感を加速させる。

ビガの直感的判断、ハロルドの冷静な行動分析──二人の能力が“静”と“動”で補い合う形で、犯人の拠点へと踏み込む瞬間は圧巻だ。

ハロルドの行動が変える“信頼”の定義

これまでのハロルドは、どこかユア・フォルマというシステムを冷笑的に扱い、エチカに対しても一歩引いた姿勢を保っていた。

だがこの回では、その姿勢が明確に崩れる。

彼はユア・フォルマに依存せず、“ビガやエチカが信じた感情”を根拠に行動する。

その選択は非合理に見えて、実は最も合理的な「人間理解」に基づいていた。

結果としてハロルドは犯人の行動を先読みし、直接対峙のタイミングを逃さず、エチカ救出に大きく貢献する。

“相棒”として再定義される二人の関係

救出後、ビガが発する言葉の少なさに、全てが詰まっている。

互いに感情を表すことに不器用だったハロルドとエチカが、ようやく“言葉を交わさずに理解できる”地点にたどり着いたのだ。

「相棒」という言葉が、単なる役職以上の意味を帯びる。

それは同じ現場で戦ってきた時間、同じ記憶を分かち合った経験、そして何より“相手の選択を信じる”覚悟の積み重ねによって裏打ちされた関係性だった。

この再定義は、次回の最終回に向けて二人がどんな選択をするか、その“信頼の地盤”となる。

真犯人の動機と“ユア・フォルマ”への問い

犯人の背景と行動原理の開示

第12話の後半で、ついに明かされる犯人の素顔。

その人物は決して狂気に支配された単なる異常者ではなかった。

ユア・フォルマの実験的導入期に、制度的な不備の中で記憶の誤送・誤同期という重大な事故に巻き込まれた過去を持つ。

記憶が自分のものか他人のものか判然としなくなった“境界の喪失”が、彼の人格と行動を蝕んでいった。

選ばれた被害者たちは、かつて同じ施設にいた存在、あるいは特定の感情データに反応した“自分の影”だったのかもしれない。

ユア・フォルマの制度・構造的欠陥

この犯人の行動は、制度的な批判として読むこともできる。

ユア・フォルマは「真実の記録」ではなく、「再構成された記憶」にすぎない。

それを操作する側の“意図”がわずかにでも介在すれば、「感情の設計」が可能になってしまうという怖さがある。

それを個人が悪用すれば犯罪に、組織が使えば洗脳や思想誘導にもなりうる。

エチカがその構造を知りながらも技術を信じていたことと、犯人がその構造に絶望していたことの対比が、このエピソードで鮮明に描かれる。

ラストへの伏線と“未解決の余韻”

犯人の拘束によって物語は一旦収束へ向かうが、残された“問い”の多さが際立つ。

なぜユア・フォルマは完全な精度を誇りながら、心理的副作用を無視してきたのか。

なぜ行政や制度はそれを放置したのか。

そして、エチカ自身の脳内に、何が残っているのか。

本話のラストでは、彼女がわずかに表情を曇らせるシーンがある。

それは過去の傷か、もしくは自分自身の記憶への懐疑か。

いずれにせよ、この余韻が最終回で“真の解答”として提示されるかどうかに、物語の評価がかかっている。

まとめ:問い直される“記憶と共感”の価値

第12話「悪夢の顕現」は、ただの事件解決編ではなかった。

ユア・フォルマという革新的技術の裏に潜む「記憶の共有が持つ暴力性」を露わにし、人間が他者とどう関係を築くのかという根源的な問いを投げかける。

エチカは、感情を操作せず、記憶を編集せず、“そのままの記憶”で向き合う道を選んだ。

ハロルドとビガも、科学や論理の奥にある“信頼”を手繰り寄せながら、彼女を支えた。

この物語が描いたのは、記録でも捜査でもない。

人と人が記憶を重ね、感情を交換し、共に未来を考えるという行為の尊さだった。

最終回を目前にした今、本作が視聴者に遺したのは「本当に知るとは何か?」という問いだ。

そしてそれに答える術を、最終話で私たちは試されるのかもしれない。